在中非友谊的壮阔长卷中,坦桑尼亚始终是浓墨重彩的一笔。作为中国重点援助国家,从军工装备到民生基建,从医疗救助到文化交流,中坦合作的星火照亮了这片古老的非洲大地。其中,位于非洲大裂谷南端、坦桑尼亚姆贝亚省土库尤县乌加玛镇的基畏那煤矿,堪称两国情谊的不朽丰碑。

1974年,湖南省煤炭工业局承担起坦桑尼亚姆贝亚省乌加玛镇的基畏那煤矿设计重任,规划出年产30万吨原煤的矿井、20万吨洁净煤厂、2 × 3000kw汽轮发电机组及配套机械修理厂的宏伟蓝图。1984年项目正式动工,近600名中国建设者接力奔赴,坦桑尼亚两任总统尼雷尔与姆维尼先后亲临视察。1989年,基畏那煤矿登上1000先令纸币。这份跨越山海的情谊随货币流转,在坦桑尼亚人民心中永恒闪耀。而我,曾三次奔赴基畏那,与这片热土结下了难以忘怀的不解之缘。初赴坦桑尼亚:开启援建征程

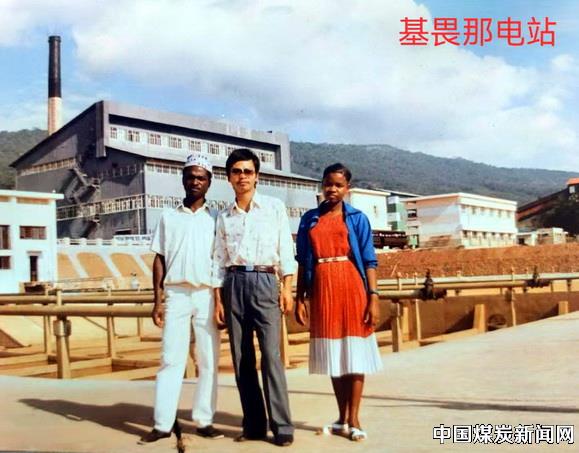

翻开泛黄的相册,那些布满岁月痕迹的照片,瞬间将我拉回三十多年前。在坦桑尼亚基畏那电站的奋斗岁月,如同一帧帧珍贵影像,深深镌刻在记忆中,成为生命里难以忘怀的篇章。

1986年3月,国内改革开放浪潮正涌,我收到湖南省援外办通知,将参与基畏那电站援建。兴奋与忐忑交织心头:兴奋能投身国际援建,为国家外交出力;忐忑要离开临产的妻子,远赴陌生国度直面未知挑战。

4月5日,经过18小时的长途飞行,我们抵达坦桑尼亚首都达累斯萨拉姆。在中国驻坦经济商务代表处休整两天后,乘坐我国援建的坦赞铁路“东方红号”列车,穿越塞伦盖蒂野生动物保护区,角马、犀牛、大象等野生动物尽收眼底。次日上午十点抵达姆贝亚省会,电站队长胡光明已等候在此。受高原反应影响,我耳疼耳鸣,又在接站专车上颠簸1个多小时,才抵达海拔1600余米山丘上的中国专家基地卡尤基。正值雨季,这里空气清新,一望无际的翠绿茶林如绿色绒毯,80公里外的尼亚沙湖隐约可见,景色令人陶醉。

走进基地,这里有中国专家自建的医院和食堂,两人一套公寓,气候宜人,就餐免费,生活条件尚算舒适。但驻地与电站相距20公里,每日往返成常态。初到电站时,眼前景象却让人心头一凉:满地泥泞积水,湿热难耐,蚊虫肆虐,简陋工棚在风雨中摇摇欲坠。然而,当地百姓对电站的殷切期盼,以及望向中国专家时饱含尊敬与信任的目光,让强烈的使命感油然而生——再难的环境,也值得全力以赴。

我的主要工作是参与安装4台无锡锅炉厂生产的10T/h链条锅炉。建设初期困难重重:

语言障碍:最初沟通全靠翻译的斯瓦西里语培训、自学英语,再配合汉语和手势,才逐渐摸索出独特交流方式。

技术差异:当地工人技术基础薄弱,安全意识欠缺,接受能力参差不齐。每天带领作业时,既要保障人员安全,又要守护设备完好,时刻提心吊胆。

在当地朋友心目中,我们都是中国专家,应该是无所不能。但我因参加工作时间不长,实际工作经验非常缺乏。为了树立好中国专家形象,不懂也得装懂,晚上回到基地看图纸、查资料,白天在工地边实践、边指挥。就在压力巨大时,家书传来喜讯——我离京当日,儿子平安降生!这份喜悦化作无穷动力,支撑我攻坚克难。

为改善生活,专家组外请当地工人养猪养鸡,规定全员种菜,每月完成一定指标,按食堂蔬菜价目表补贴当地货币(先令)。每天下班回基地,大家都争先恐后跳进猪圈收集猪粪作菜地肥料。

夜晚的寂寞难以排解,基地用3米高钢丝围起,由当地安保值守,夜间禁止外出,唯一的活动是在食堂看录像,翻来覆去都是中国功夫及国外枪战片,那时还收不到中央电视台国际频道。

重大节假日的福利是一瓶鸭溪窖、两包飞马和牡丹香烟。部分不喝酒的同事常把酒送给好友夏新民医师,他用十全大补丸泡酒,还将整只狗加工分装,连同在乌西里嘎镇收购的当地不吃的猪肚子,都存进医院冰箱,嘴馋时我俩就躲在医院享用。

我也喜欢做吃的,只是厨艺不佳。食堂硬菜常是国内提供的熟食“午餐肉、罐头鸡、罐头鸭、罐头鱼”等,吃多了实在厌倦。便用国内带去的电阻丝做了个电炉,把铝桶上半部锯掉当锅,常炒红薯叶、煮芋头汤,觉得比食堂菜有味。为赶工程进度常加班,每次加班回来,队长胡光明就会说:“小杨,去摘点红薯叶(当地朋友种来喂猪的),还有没有芋头?(牛马司电站姚树丰种的,本要交食堂,当年没长成,第二年长出来他不要了,我们全挖来开小灶)”既然队长发话,只能照做。

由于基地养鸡较多,常吃西红柿炒蛋,而我是一个无辣不欢的人,口味非常不适,经常跟厨师长尤吉祥开玩笑说,如果再吃西红柿炒蛋,我就把锅子砸了。

为解寂寞,我花800先令买了两对种鸽,两年繁殖到近50只。因舍不得宰杀,回国前移交给负责汽轮机运行管理的好友夏炳坤,他靠吃鸽蛋控制鸽群数量。

塞伦盖蒂野生动物保护区是全体中国专家向往之地。去首都出差时,虽专家组规定途中禁止停留,但大家总会找理由在保护区住一晚,想目睹动物风采。岳阳电厂樊某等三人出差途经此地,想与大象合影,因闪光灯激怒大象,樊某被攻击身亡。据当地人说,这头大象曾被偷猎者取走一颗20斤重的牙,因此对人恐惧憎恶,已三次攻击人,造成两死一伤,后经坦桑尼亚国家动物保护协会批准被处决。

经过两年奋战,1988年4月基畏那电站顺利建成。当第一缕灯光照亮周边村庄,当地百姓脸上露出了由衷的笑容,这是对我们所有付出的最好回报。同期,我被专家组党委批准成为中共预备党员。

在基畏那,我们既是建设者,也是文化交流使者。闲暇时与当地工人聊天,了解他们的生活与文化:

生存状况:贫困与疟疾肆虐,虽实行全民免费医疗,但受医疗水平和药物供应所限,人均寿命不足60岁。

自然气候:全年分雨季与旱季,雨季降雨多在傍晚至凌晨,白天晴空万里,年平均气温21℃ ~26℃,非常宜人。

农业生产:粗放种植,雨季前把玉米种子撒地里,直到收割都很少打理;稻谷种得少,收获后多卖给中国人,当地人很少吃。

社会风貌:男女地位有差异,允许一夫多妻。男性多游手好闲、集会聊天,有钱就花天酒地,常口袋空空。当地有越穷越能生的现象,抚养孩子全靠女人,她们甚至背着小孩下地干活,即便住茅草屋、睡芭蕉叶、贫病交加也毫无怨言。主食是玉米、木薯和芭蕉,基本靠天吃饭。参与建设的工人住处距电站多在20公里左右,他们起早贪黑步行往返,常忍饥挨饿一整天,那份热情淳朴让人感动。

意外的是,非洲女性对中国男性格外有好感。记得有次傍晚在公路上散步,五位头顶啤酒桶、跳着迪斯科的当地女性,口里喊着mchina,mtoto(中国,宝贝),突然上前拉我衣服,举止亲昵,时年26岁的我不知所措,只得绕道走。自那后,我们对类似场景都格外谨慎,不过,也有同胞在此留下了血脉。

1988年9月,我圆满完成任务,踏上归程。

重返故地:开启技术改造

十年光阴匆匆。1996年3月,我再次接到前往基畏那电站的通知,负责锅炉技术改造与汽轮机维护管理。踏上熟悉的土地,眼前景象令人感慨:昔日住茅棚、睡芭蕉叶的老友们,如今住进中国援建的工人村;凤凰牌载重自行车、上海牌手表随处可见,部分家庭还添了电视机、冰箱等家电。与约赛夫、贝诺等老同事重逢时,他们热情拥抱,口中说着“电站彻底改变生活”,让我倍感欣慰。

国内移植的香蕉树经过几年生长,已遍布整个基地,出门不到五米就能采摘。好友夏炳坤比我先到,特意请示领导把我安排在隔壁,方便聊天。他最爱吃面条,每当食堂加工面条时,厨师长尤吉祥都会私下送他一份让他自己煮,我也在他的影响下渐渐爱上了面条。

此次任务是将4台链条锅炉升级为流化床沸腾炉,且要在保障正常发电前提下逐台改造,时间紧、任务重。除主体框架,几乎所有设备都要重新安装。幸运的是,经过十年学习实践,当地工人技术水平显著提升,沟通也顺畅多了。曾留学中国徐州矿大的副总经理马棒巴,能用汉语流利交流,不少工作他们已能独立完成。改造中,我不仅主导技术升级,还系统培训当地工人,从设备操作到故障维修,毫无保留传授经验。与同事周伟合作完成两台3000kw发电机组大修时,看着老朋友们从生疏到熟练的蜕变,满是成就感。改造后,电站效率大幅提升,为当地发展注入强劲动力。

期间有两件意外插曲:

一是专家组看护院区的两条狼犬捅了蜜蜂窝,双双被蜇死。为防蜜蜂伤人,专家组成立三人灭蜂小组,清除基地所有蜂巢,还收获了大量蜂蜜。

二是当地居民先后抓获两条超300斤的鳄鱼卖给食堂,我第一次尝到鳄鱼肉,尤其是熏制后的口感,连当地朋友尝后都竖起大拇指说“Mzurisana”(非常好)。

时间久了,食堂大锅菜实在难吃。我和同事AA制,节假日偶尔买羊、兔子、土鸡、牛脚等自己做,大家备柴烧火、采买配菜、打饭洗碗,分工合作,其乐融融,常开心地说“叫花子穷快活”。

厨师陈卫东是一个钓鱼爱好者,每逢周末,他会邀请我和李勇去肯耶那镇钓鱼,头天晚上会做好备餐,卤牛肉、卤猪蹄都是我爱吃的。跟着厨师去,偶尔也能改善生活,也算是近水楼台先得月,无论鱼获多少,关键是周末过得愉快。

记忆犹新的是,1997年2月7日新春佳节,大家都在享佳肴、游美景时,我和同事李资泉却因疟疾在医院打点滴。我们相互开玩笑说“在用自己的时间打摆子”,可思乡之苦与身体不适交织,眼泪终究忍不住落下。令人欣慰的是,此时可以通过中央电视台国际频道收看春节联欢晚会,感受到中国传统节日的快乐。

坦桑尼亚特产主要是咖啡、可可和茶叶,不太符合大多数中国人的口味。回国总不能两手空空,芒果号称水果之王,当地产量丰富,我用中国人常用的手法加工成芒果干,计划带回国内供家人和朋友享用。

再长的时光也转瞬即逝,离别时刻总是不舍。总经理阿不杜紧握我的手,反复说“Bwan Yang,karibu kuja tena,Kwa hakika Kwa hakika”(杨先生,欢迎再来,一定一定),我郑重点头——这份约定,记在心里。1999年1月,我启程回国。

三赴基畏那:进行技术指导

为兑现承诺,也应坦方盛情邀请,2000年3月,我第三次踏上基畏那的土地。抵达当日,当地朋友自发组织欢迎仪式,啤酒飘香、烤肉滋滋作响,热情瞬间驱散旅途疲惫。当我送给他们喜爱的风油精时,他们用生硬的汉语反复说着“谢谢”。

但这次也有新挑战:驻地从卡尤基搬到距电站一公里的老基地。这里海拔低、气温高,特别适合疟原蚊繁殖,大大增加了感染疟疾的风险。

尽管电站经改造后运行平稳,但面对技术革新,当地技术人员仍需专业指导。此次我主要负责锅炉运行维护的理论与实操培训,重点攻克设备维修、故障排查等难题。语言已不是障碍,可备品备件短缺成了新困境——因设备均为中国制造,公英制标准差异导致一颗普通螺栓都难替换。关键时刻,班长约赛夫与大学生马蓬古凭经验与智慧,在没有模具、设备的条件下,手工仿制出多个易损部件。不过,工人文化水平参差不齐、安全意识淡薄的问题依旧存在。一次锅炉大修后的安全阀调试中,因操作失误导致锅炉严重缺水,减温器与集汽箱烧得通红,险些酿成大祸,至今回想仍心有余悸。

朝夕相处中,多数工人对知识的渴望与学习热情令人感动,我也毫无保留传授技术,但面对他们偶尔的疏忽与懈怠,又难免有“恨铁不成钢”的遗憾。

相比援建初期,技术合作轻松不少,主要因当地朋友动手能力提升,多数时间我们只需指导示范。同时享受中坦两国全部法定节假日,每逢周末,队长杜胜利备好餐,组织我们几位钓鱼爱好者驱车去肯耶那镇钓鱼,下午收获满满赶回基地,全员动手料理,即便辛苦一天,成就感也盖过疲劳。

记得有次准备去钓鱼,天亮前在坪前吃早餐时,忽然感觉凳子在晃,起初以为是自己头晕,接着睡觉的同事都跑出来说床铺在晃,才知是轻微地震。

最令人头痛的是小菜供应严重不足,因土壤特殊,种植困难,而且当地朋友也没有吃小菜的习惯。唯一种的冬瓜,只因一场冰暴,将瓜藤及遮掩冬瓜的柴草全部催掉,所有冬瓜现了原形,导致表面受损而慢慢腐烂,天天吃都来不及。只能每个周末驱车80公里去省城姆贝亚买菜,不但价格昂贵,且品种极少,主要是以包菜、豌豆为主,吃多了让人不适。当地洋苋菜要待长成树后再采摘售卖,吃起来就像啃稻草。

每当雨季,蜗牛特别多而且个大,收集到一定数量后加工成美味,大家都争相品尝,传说还有壮阳功效。

基地芒果树非常多,回国前在卡尤基加工方法的基础上总结改进,加工了芒果干带回国,儿子特别爱吃。

这段时间生活比在卡尤基丰富。因保护区外的野生动物当地人可捕猎,包括蜥蜴、蟒蛇、甲鱼、乌龟、豺狗、狐狸、老鹰、猴子、果子狸等。他们想吃却不擅烹饪,便全送到中国专家基地换先令,让我们尝到了坦桑尼亚多种野味。

如今,基畏那的岁月虽已远去,却在我生命中留下不可磨灭的印记。与同事并肩作战的热血、和当地人民结下的深厚情谊、攻克难题后的喜悦,都是人生最宝贵的财富。基畏那电站不仅见证了我的职业成长,更让我深刻体会到奉献的意义与跨国友谊的珍贵。

遗憾的是,一同前往的宁乡县煤炭坝电气工程师喻陶祥同志,工作6个月时因感染疟疾,医治无效长眠异乡,为中坦友谊献出宝贵生命。杂菌消毒期间,因对药物毒性评估不足,我养殖的鸽群也受牵连,6只哺乳期的鸽子没能幸免。而我在此期间,也曾三次染上疟疾,切身感受到这片土地上疟疾威胁如影随形,生存格外艰辛。

完成任务离开时,我带走了回忆,留下了技术。

或许,这就是援外工作最好的传承。

本网作者 杨资衡 责编 陈茂春